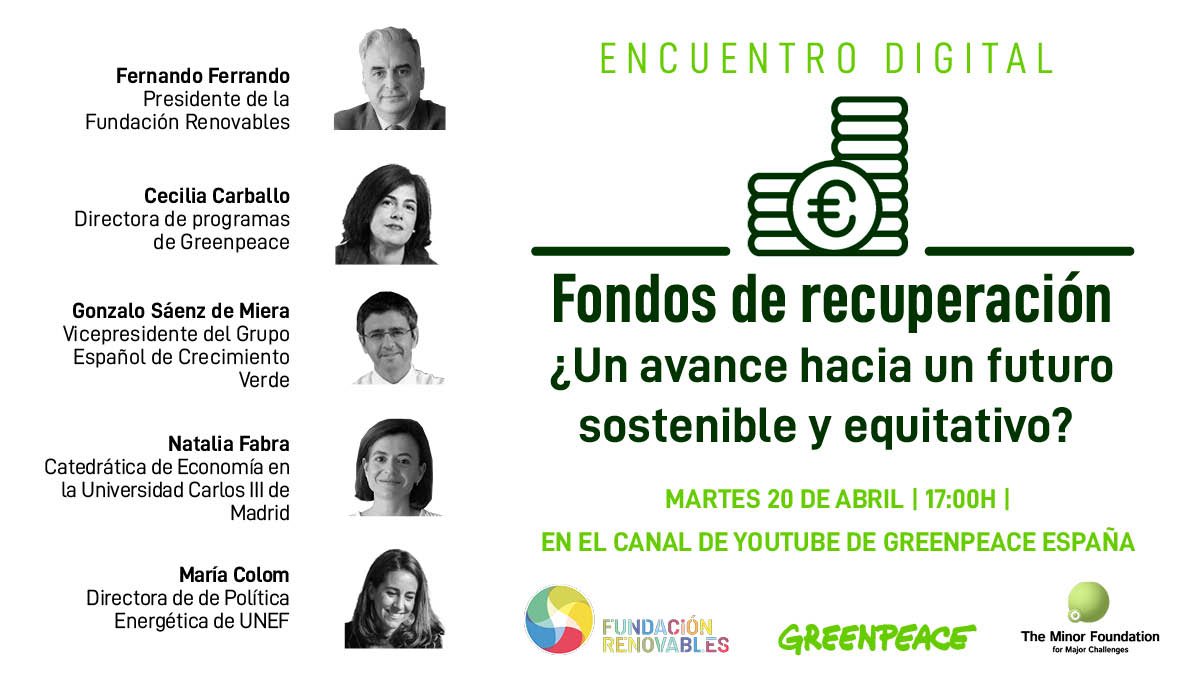

Greenpeace y la Fundación Renovables: Fondos de Recuperación: ¿Un avance hacia un futuro sostenible y equitativo?

El Fondo de Recuperación Next Generation EU dota, a la Unión Europea, de un mayor impulso en su hoja de ruta hacia la neutralidad climática y economía hipocarbónica. Si ya se iba a teñir de verde, el continente europeo posterior al COVID será todavía más ecológico, más digital, más resiliente y mejor adaptado a los retos actuales y futuros.

Este fondo movilizará un volumen de inversión sin precedentes en nuestro país: hasta 140.000 M€ repartidos en 72.000 millones en transferencias (subvenciones a fondo perdido) y el resto en créditos (préstamos) durante los próximos seis años (2021-2017). El 37% de estos fondos deberán ir destinados a reformas e inversiones alineadas con la agenda climática de la UE y el 20% a la transición digital.

El debate online con expertos y ponentes de primer nivel, pertenecientes a las diferentes sectores y asociaciones implicadas, en el que reflexionan y analizan la oportunidad de financiación y los métodos para aprovecharla apoyando el fortalecimiento de los servicios sociales y la mediana y pequeña empresa, al mismo tiempo que contribuya a crear una sociedad más equitativa y justa.

El evento contó con las intervenciones de:

- Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.

- Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace.

- Natalia Fabra, catedrática de Economía, Universidad Carlos III.

- Gonzalo Sáenz de Miera, vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde.

- María Colom, directora de política energética de UNEF.

Link al debate: Video

Monash university Webinar Series: Storing Power: Market Structure Matters

We assess how firms’ incentives to operate and invest in energy storage depend on the market structure. For this purpose, we characterize equilibrium market outcomes allowing for market power in storage and/or production, as well as for vertical integration between storage and production. Market power reduces overall efficiency through two channels: it induces an inefficient use of the storage facilities, and it distorts investment incentives. The worst outcome for consumers and total welfare occurs under vertical integration. We illustrate our theoretical results by simulating the Spanish wholesale electricity market for different levels of storage capacity. The results are key to understanding how to regulate energy storage, an issue which is critical for the deployment of renewables.

Read the Paper

OECD Webinar on Ensuring the Supply of Essential Goods on 25th -26th March

Durante la crisis de COVID-19, la escasez de equipos de protección personal, ventiladores y pruebas, entre otros bienes, renovó los debates sobre cómo garantizar el suministro de “bienes esenciales” en tiempos de crisis. No todos los bienes esenciales sufrieron la misma escasez. En general, el abastecimiento de alimentos resistió bien y el sector privado ha demostrado su capacidad para innovar rápidamente y ajustar las cadenas de valor mundiales en respuesta a las perturbaciones de la oferta y la demanda. Este debate ha planteado un reto para los gobiernos, ya que la incapacidad de no abastecer a tiempo y en la cantidad adecuada puede erosionar considerablemente la confianza en su capacidad para proteger a sus ciudadanos y garantizar el funcionamiento de la economía nacional. El coste de la pérdida de confianza es demasiado alto para que los gobiernos no se replanteen cuál puede ser la mejor manera de garantizar el suministro de bienes esenciales.

Natalia Fabra impartirá la lección magistral del encuentro. La discusión girará entorno al artículo Fabra, Motta, Peitz (2020): “Preparing for the Next Crisis: how to secure the supply of essential goods and services”. (Articulo, Resumen del articulo Slides)

OECD Webinar 25-26 Marzo, 12:00-14:00 (CET)

Diálogos Humanísticos UPF: “Oportunidades económicas y sociales ante la crisis climática” Natalia Fabra y Humberto Llavador

Es imprescindible transformar nuestra economía y nuestra sociedad si no queremos pagar las graves consecuencias de un cambio climático que afectará tanto a nuestras vidas como a las de nuestros descendientes. Pero, ¿es posible la transición hacia una sociedad sin emisiones? ¿Tienen la tecnología y los instrumentos económicos para durar a tiempo? ¿Es necesario reducir, o podemos separar el crecimiento de la generación de emisiones? ¿Qué papel juegan o pueden jugar la regulación, la redistribución y otras medidas de política económica?

En este seminario Natalia y Humberto conversan sobre la posibilidad de crear una sociedad en la que veamos mejor las consecuencias del cambio climático y la desigualdad. Sabiendo que los cambios no se producen de manera espontánea, reflexionan sobre los retos y las oportunidades que nos brinda esta nueva década.

Sesión de los seminarios (video) Diàlegs Humanístics UPF impartida por Natalia Fabra y Humberto Llavador el 23 de febrero de 2021

El Green Deal Europeo, la Recuperación y las Ayudas de Estado

A raíz de la aprobación del Pacto Verde Europeo (Green Deal) y del Fondo de Recuperación y Resiliencia, se ha abierto en el seno de la Unión Europea un debate importante en cuanto a la conveniencia, o no, de modificar las nomas de defensa de la competencia con el fin de apoyar la transición hacia economías bajas en carbono. Este debate abarca todas las áreas de la política de defensa de la competencia: acuerdos restrictivos de la competencia, control de fusiones y ayudas de Estado (véase la conferencia que en torno a esta cuestión celebró la Dirección General de Competencia hace pocos días). Entre ellas, la discusión en torno a la normativa sobre ayudas de Estado adquiere particular relevancia dado que la mayor parte de las inversiones del Green-Deal implicarán ayudas del Estado, desde las inversiones en eficiencia energética hasta las de movilidad sostenible, por citar sólo dos de ellas. A su vez, el 37% del Fondo de Recuperación y Resiliencia deberá dedicarse a la agenda sobre clima y energía. ¿Debería de desligarse la normativa sobre ayudas de Estado de la política medio ambiental, o pueden por el contrario explotarse las complementariedades entre ambas políticas?

En mi opinión, el control de las ayudas de Estado puede y debe desempeñar un papel fundamental en la transición energética. La cantidad de fondos públicos que se asignarán para estos fines será muy significativa, la mayor en la historia de Europa, por lo que resulta crucial que la asignación de los fondos se haga correctamente, asegurando que las ayudas no distorsionen la competencia y el comercio entre los Estados miembros al tiempo que se garantiza que se da el mejor uso posible a los fondos públicos. Los recursos públicos son limitados y, por tanto, costosos. Asignarlos a las actividades equivocadas o permitir que se disipen en forma de rentas tendría un alto coste de oportunidad.

Para garantizar que los fondos públicos se utilizan de forma eficiente, es conveniente, siempre que sea posible, asignarlos a través de mecanismos competitivos. Las ventajas de la competencia son bien conocidas. A través de la competencia, se incita a los productores a reducir sus costes así como a trasladar sus menores costes a los consumidores en forma de menores precios. Con este fin, las normas sobre ayudas de Estado pueden resultar muy eficaces, tal y como se ha visto en el pasado. En concreto, parte de su éxito se ha derivado de la exigencia, contenida en las Directrices sobre ayudas de Estado en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (EEAG), de recurrir a licitaciones competitivas para la concesión de fondos a la promoción de las energías renovables. La experiencia ha sido muy positiva: entre otros casos de éxito, el mes pasado en España, la nueva subasta de renovables dio lugar a precios de 25€/MWh para las nuevas instalaciones solares y eólicas, muy por debajo de los precios actuales de la electricidad en el mercado mayorista. Este logro de las normas sobre ayudas de Estado puede resultar muy útil a medida que avancemos en la transición energética.

Pero si nos vamos a guiar por un conjunto de normas – las EEAG están siendo revisadas actualmente- es importante que las redactemos bien. De lo contrario, se corre el riesgo de que la transición energética acabe siendo ineficientemente cara. Muchos de los aspectos de las directrices actuales son positivos, pero otros… no tanto. En concreto, las EEAG hacen demasiado hincapié en la eficiencia de la neutralidad tecnológica, lo que puede resultar costoso. Como es bien sabido, la neutralidad tecnológica es eficaz para seleccionar los proyectos de menor coste (al menos si se obvian las economías de aprendizaje), pero genera rentas excesivas para las tecnologías de bajo coste. Teniendo en cuenta que los fondos públicos son costosos, cuando se generan rentas excesivas, también se está incurriendo en ineficiencias.

¿De qué depende el trade-off entre los objetivos de maximizar la eficiencia y de minimizar las rentas excesivas? Ésta es una pregunta a la que intentamos dar respuesta en nuestro proyecto de investigación, “Technology-neutral versus technology-specific procurement” (con Juan Pablo Montero). Mostramos que un factor crítico en este trade-off es el grado de asimetrías existentes entre las tecnologías. Si esas tecnologías son muy diferentes entre sí, por ejemplo, si al hidrógeno se le hace competir contra las baterías eléctricas, o a la gestión activa de la demanda contra la biomasa, la neutralidad tecnológica puede dar lugar a rentas excesivas, neutralizando cualquier beneficio que sobre la eficiencia pueda tener la neutralidad tecnológica. Por tanto, la conveniencia de confiar o no en el principio de neutralidad tecnológica debería ser evaluado caso por caso, en lugar de imponerse como requisito, independientemente de la naturaleza de los bienes o servicios de los que se trate. Esto es sólo una llamada de atención sobre la importancia de las futuras directrices. El control de las ayudas de Estado puede ser un poderoso libro de reglas siempre que se confíe en las normas adecuadas.

Ya he destacado antes el valor añadido que puede tener el control de las ayudas de Estado como palanca para el uso de mecanismos competitivos. Y esto mismo podría también extenderse al Fondo de Recuperación. No olvidemos que, para que sea duradera, la recuperación debe de ser eficiente.

La normativa sobre ayudas de Estado aplica plenamente a las asignación de los fondos europeos. Por ello, la Comisión podría exigir a los Estados miembros a que asignen, siempre que sea posible, los recursos del Fondo de Recuperación a través de mecanismos competitivos. Téngase en cuenta que el grado de información asimétrica sobre los costes de los proyectos es elevado, por lo que el uso de mecanismos competitivos será fundamental no sólo para seleccionar a las empresas que mejor los puedan llevar a cabo, sino también para evitar compensaciones excesivas. Exigir la “adicionalidad” de los proyectos también será importante para evitar el uso de fondos públicos en proyectos que se hubieran realizado de todos modos. Los Estados miembros tienen prisa por inyectar los recursos europeos en sus economías, y están preocupados por su capacidad de absorción de la totalidad de los fondos. Que las prisas no nos hagan pasar por alto estas cuestiones tan importantes.

Más allá del papel de las ayudas Estado en la promoción del uso de mecanismos competitivos, sería conveniente que las ayudas Estado vinieran acompañadas de algún tipo de condicionalidad verde, en línea con la condicionalidad verde que ya incorpora el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Resulta contradictorio que, por un lado, Europa establezca objetivos medioambientales ambiciosos y, por otro, permita a los Estados miembros conceder ayudas que contravengan estos objetivos. La razón de ser del control de las ayudas de Estado es impedir que los Estados miembros concedan ayudas que provoquen ineficiencias, tales como distorsiones de la competencia o del comercio intra-comunitario. Pero, ¿qué mayor ineficiencia hay, qué mayor fallo de mercado, que el daño al medio ambiente?. El principio de “no causar daño” (no-harm) debería formar parte del control de las ayudas estatales.

La decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Hinckley Point C ha debilitado esta cuestión, pero sería deseable que la Comisión Europea se apoyara en todas las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre protección del medio ambiente para garantizar que ninguna ayuda de Estado perjudique al medio ambiente. Y si ello no es posible, que promueva los cambios legislativos necesarios. Este sería otro poderoso canal a través del cual el control de las ayudas de Estado podría contribuir al Green Deal, y a la recuperación.

Este texto fue publicado por Natalia Fabra en Climate Strategic Initiative el 16 de febrero de 2021

El ‘Green Deal’ necesita más competencia, no menos

Recientemente se ha abierto en la Unión Europea un debate interesante, pero no exento de riesgos: ¿Se deben modificar las normas de defensa de la competencia para contribuir al Pacto Verde Europeo? El pasado 4 de febrero la Comisión Europea organizó una conferencia en torno a esta pregunta, sobre la que académicos, sociedad civil, empresas y representantes políticos debatimos en torno a cuatro grandes ejes: ambición política, innovación, acuerdos restrictivos de la competencia y fusiones, y ayudas de Estado.

La conclusión fue unánime: la política de defensa de la competencia puede y debe jugar un papel fundamental para alcanzar los objetivos en materia de clima y energía. Si la regulación y la fiscalidad juegan su papel para que las empresas incorporen a sus decisiones los costes y beneficios medioambientales que generan, la competencia puede convertirse en una vía eficaz para la mejora de la sostenibilidad. La competencia incentiva a las empresas a innovar para reducir el uso de recursos, para desarrollar nuevas vías de descarbonización, para idear productos más sostenibles. Y todo ello, en beneficio de los consumidores y de la sociedad. La función social de la competencia merece ser puesta en valor.

Hay quienes abogan por una relajación de las normas de competencia. Esgrimen que la innovación necesita que los rivales cooperen. Pero el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a través de su artículo 101(3), ya contempla exenciones al permitir acuerdos restrictivos de la competencia, siempre que los beneficios superen los costes, que no haya alternativas menos costosas, y que los consumidores obtengan una participación justa de los beneficios. Ir más allá abriría la puerta a un greenwashing que podría justificar, indebidamente, violaciones de las normas de competencia. Si a los rivales se les permite cooperar, existe el riesgo de que no se limiten a hacerlo únicamente sobre cuestiones que favorezcan la sostenibilidad. Podrían también acordar precios o coordinarse para retrasar la adopción de tecnologías limpias, como ocurrió en el cartel de los camiones o en el de las empresas automovilísticas alemanas (BMW, Daimler, Volkswagen, Audi y Porsche), actualmente bajo investigación. Existe un peligro cierto de que los carteles, si se les deja, se escondan tras la etiqueta verde.

En el ámbito de las ayudas de Estado también hay posiciones enfrentadas. Hay quienes abogan por una mayor flexibilidad para que los recursos públicos fluyan hacia actividades que contribuyan a la sostenibilidad, o para paliar los efectos adversos de la transición energética sobre ciertos colectivos. Pero estas posibilidades no solo ya están contempladas por la normativa de ayudas de Estado, sino que es precisamente esta norma la que favorecerá un mejor uso de los recursos, permitiendo que se puedan llevar a cabo más, no menos inversiones. Por ejemplo, las directrices sobre ayudas de Estado en materia de clima y energía han sido muy efectivas al promover el uso de mecanismos competitivos, como las subastas, que han contribuido a reducir los costes y los precios de las energías renovables. La muestra más reciente es la subasta de renovables en España. Las directrices, en proceso de revisión, deberían no obstante incorporar algunas matizaciones, como la de permitir una interpretación correcta del principio de “neutralidad tecnológica” para promover la diversidad de tecnologías y además evitar que los recursos públicos se disipen en forma de rentas excesivas.

Más allá de estas cuestiones, existe cierta controversia sobre si las ayudas de Estado deben (y pueden) incorporar cierta “condicionalidad verde”, similar a la ya incorporada al fondo de recuperación europeo. Resulta contradictorio que por una parte la UE lidere la lucha contra el cambio climático, y por otra permita que los Estados asignen recursos públicos a actividades contrarias a sus objetivos medioambientales.

El control de ayudas de Estado pretende evitar que se financien actividades ineficientes que distorsionan la competencia o el comercio europeo. Pero, ¿hay mayor ineficiencia, mayor fallo de mercado, que el daño sobre el medioambiente? Como defendió el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans en la apertura de la conferencia, el principio de “no causar daño” debiera estar presente en la concesión de ayudas de Estado, cuestión que compete a los legisladores.

La defensa de la competencia es también, junto a la defensa del medioambiente, una seña de identidad europea. Nuestra mejor contribución a la lucha contra el cambio climático es que sigamos liderando, como hasta ahora, con el ejemplo.

Natalia Fabra es catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid

Este artículo fue publicado en EL PAIS el día 9 de Febrero de 2021.

Hacia un modelo energético sostenible

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra el 1 de febrero, dentro del ciclo de seminarios virtuales #DiálogosUNIA, un debate sobre de modelo energético español y su sostenibilidad en el futuro, el avance de las energías renovables o el marco fiscal y regulatorio.

En esta sesión se cuenta con los expertos Pedro Linares, profesor de Organización Industrial en la Universidad Pontificia Comillas; Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, y Pedro Fresco, analista, docente y escritor especializado en energía.

Puedes encontrar la grabación de las intervenciones aquí.

Charla digital Alumni UC3M: “La Transición Energética: Nuestra Aportación desde la Universidad”

La descarbonización se ha convertido ya en una de las prioridades de la presente década. Se trata de un imperativo medioambiental – hay que frenar las emisiones para evitar las peores consecuencias del cambio climático -, pero también es un imperativo económico – las inversiones necesarias para luchar contra el cambio climático son un potente motor para el cambio de modelo productivo, capaz de generar empleo y nuevo tejido industrial y empresarial. Así lo han comprendido los responsables políticos en las economías más avanzadas.

El despliegue de los Fondos de Recuperación Europeos, que estrenan una nueva condicionalidad verde y digital, son un claro ejemplo de ello. Pero, ¿cómo han de ser las políticas económicas que se pongan en marcha para conseguir los objetivos de reducción de emisiones? Natalia Fabra, Catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III y directora de EnergyEcoLab, nos ha hablado sobre los proyectos de investigación que están llevando a cabo y que se centran en el diseño de las políticas para conseguir la Transición Energética en el sector eléctrico. ¿Qué papel juegan las renovables en la descarbonización de la generación eléctrica? ¿Qué retos suponen? ¿Cómo debe de evolucionar la regulación eléctrica en este nuevo contexto tecnológico? ¿Qué papel debe, y puede jugar el almacenamiento energético? ¿Y los consumidores? Del diseño de estas políticas dependerá en buena parte el éxito de la Transición Energética en el sector eléctrico, condición necesaria para la descarbonización del conjunto de la economía.

La presentación de Natalia la puedes encontrar aquí.

El video puede verse aquí.

Subida del precio mayorista de la electricidad

A raíz de las recientes subidas del precio mayorista de electricidad, Natalia Fabra ha participado en los medios de comunicación explicando el diagnóstico y las posibles soluciones al elevado precio de la electricidad en España. Pone de manifiesto dos problemas. Uno, regulatorio, en el mercado mayorista, en el que las tecnologías nucleares e hidroeléctricas ven sobre-retribuida su producción. Otro, relacionado con la competencia, en el mercado minorista, en el que los comercializadores están aprovechando la falta de información y la inercia de los consumidores domésticos para cobrar márgenes que en media, con datos de la CNMC, ascienden al 17%.

– Entrevista TVE 24h

– Hora 25 de los negocios. Cadena Ser

– RNE: minuto 43 a 44:45